L’Oeuvre de Kaiji Kawaguchi : l’Entretien ( Mai 2024 )

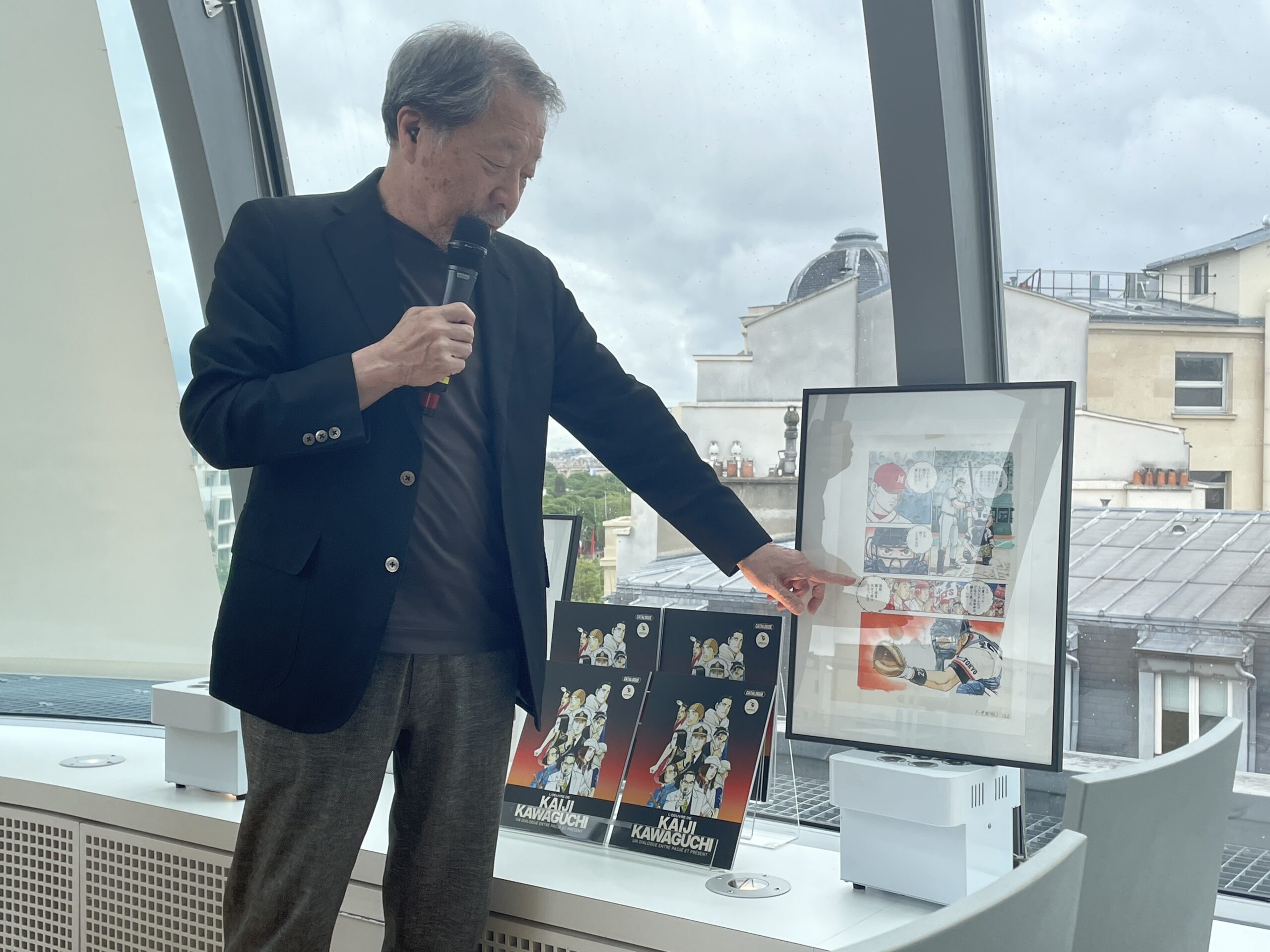

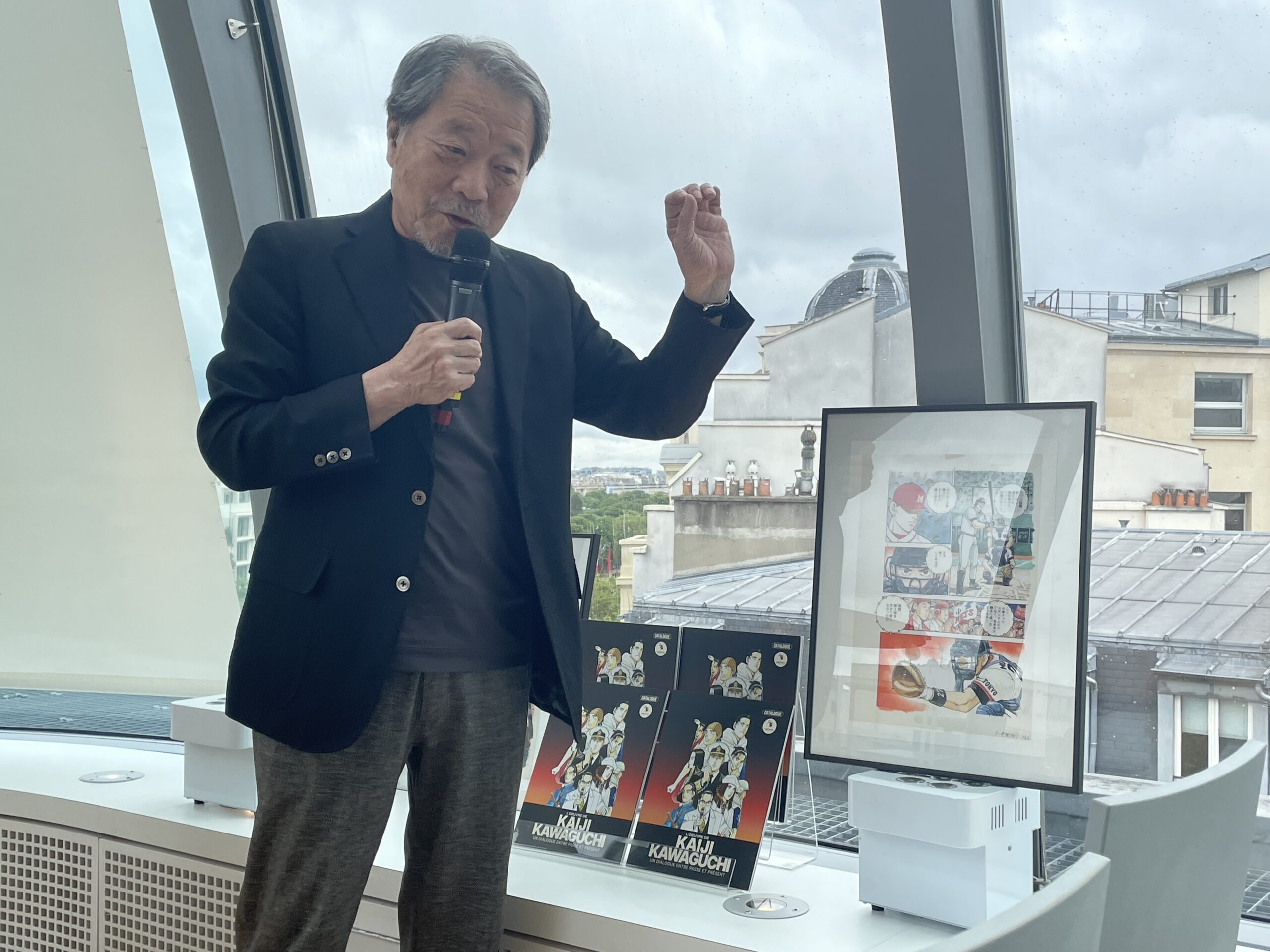

C’est au mois de mai dernier que nous avons eu la chance de rencontrer Mr Kawaguchi dans le cadre de l’inauguration de l’exposition consacrée à son œuvre par le MEMA (Musée Européen du Manga et de l’Anime).

L’auteur de Zipang, Spirit of the Sun ou bien encore Seizon Life a beau approcher des 60 ans de carrière, sa bibliographie reste globalement méconnue en France. Entre le manque d’intérêt flagrant des éditeurs hexagonaux et la compréhension absconse, voire erronée de la part des lecteurs qui ont lu les rares sorties dans notre pays, l’œuvre de Kaiji Kawaguchi a à peine été effleurée.

Dans cet entretien fleuve, Mr Kawaguchi revient pour nous sur les thématiques récurrentes de ses œuvres, son rapport complexe au Japon et son histoire militaire ou bien encore aux spécificités du manga en tant qu’art à part entière.

interprétariat : Mr Ilan Nguyên

Interviewer : Thundergeek & Blackjack

Transcription : Emrys & Thundergeek

Transcription de l’interview

©kawaguchikaiji

Vous fêtez vos 56 ans de carrière cette année et malgré un nombre impressionnant d’œuvres à votre actif, nous ne vous connaissons en France que pour quelques séries dont Zipang ou Spirit of the Sun, publiés respectivement aux éditions Kana et Tonkam et qui sont en arrêts de commercialisation depuis. Comment expliquez-vous la différence de traitement de vos œuvres entre le Japon et le reste du monde ?

K. Kawaguchi : Tout ce que je peux vous répondre c’est que personnellement, je souhaite être lu le plus largement possible à travers le monde. L’univers que je dépeins dans mes récits est centré sur le Japon : j’aborde des questions, des enjeux et des possibilités propres à ce pays à l’époque que nous vivons. Si j’espère être lu au-delà des frontières, c’est parce que j’aimerais permettre à des regards extérieurs de comprendre à quelles interrogations le Japon est confronté actuellement.

Aujourd’hui, quand on réfléchit à l’image que renvoie le Japon à l’international, je suis conscient qu’on pense d’abord au cinéma d’animation. Cette forme de culture populaire est probablement la plus limpide, la plus facile à appréhender. Moi-même, j’entends parfaitement la force évocatrice de l’animation en tant que média. Mais il y a aussi le manga et également, pour moi, l’autre terme qui est celui de gekiga : des récits dramatiques, beaucoup plus mûrs, plus noirs également. Il y a dans cette bande dessinée japonaise des enjeux formels qui n’ont pas d’équivalent ailleurs dans le monde.

Pour cette exposition, l’idée était de sélectionner des séries de planches et donc d’imaginer des séquences qui soient composées, le plus souvent, de 4 planches. Ces séquences en 4 planches m’intéressaient car elles permettent de montrer la construction du récit, le flux de la narration au fil des cases et donc les enjeux d’une case à l’autre. Il y a dans cette construction, au-delà de l’échelle de la case, des procédés narratifs et formels spécifiques au Japon, dont il n’existe pas d’équivalent à travers le monde. J’espère que cette dimension-là sera perçue au-delà des passionnés de bande dessinée japonaise.

© 2001 Kaiji Kawaguchi / Kodansha Co. Ltd.

A un moment dans votre carrière, vous avez commencé à écrire beaucoup plus d’histoires reposant sur des concepts d’uchronie et de voyage temporel. On pense bien sûr à « Zipang » et à « Silent Service », mais aussi à « Boku wa Beatles ». Est-ce que, pour vous, les enjeux de la science-fiction ont pour but d’amener une réflexion plus profonde sur les thématiques qui vous tiennent à cœur comme vous venez de l’expliquer, les problématiques propres à votre pays, aux nouvelles générations ? Est-ce que c’est une manière un peu détournée d’amener le public à se poser ces questions ?

K. Kawaguchi : Pour ce qui est du voyage temporel, il y a deux titres dans mon parcours qui relèvent de ce motif : « Zipang », bien sûr, et « Boku wa Beatles ». Pour moi, c’est un procédé narratif qui permet de partager, de dire quelque chose des époques auxquelles les personnages sont confrontés. Je vois ça comme un moyen très efficace de faire expérimenter concrètement aux lecteurs, notamment les générations plus jeunes que moi, une part des enjeux de ces différentes époques. D’une certaine manière, ça consiste à prendre le lecteur par la main pour l’emmener dans ces époques.

C’est la même chose pour les séries qui relèvent plutôt de l’uchronie comme, par exemple, « Silent Service » ou « Spirit of the Sun » où j’imagine un autre présent, découlant d’un autre cours des événements. Là aussi, c’est emmener le lecteur dans ce présent ou ce futur proche alternatif. Qu’il s’agisse de « Zipang », de « Silent Service » ou de la série sur laquelle je continue de travailler aujourd’hui, « Le porte-avion Ibuki », un grand nombre de mes œuvres au cours des dernières décennies sont des manières de questionner, en réalité, la situation politique ou militaire du Japon contemporain.

©2003 by Kaiji KAWAGUCHI/SHOGAKUKAN Inc.

Comme vous le savez, en 1946 après la guerre, le Japon a promulgué une constitution pacifiste qui a jeté les fondations d’un Japon qui avait l’espoir et la volonté d’incarner un pays qui ne fait pas la guerre, qui renonce au droit de faire la guerre. Cette constitution, cet état d’esprit, étaient partagés de manière unanime dans le Japon de l’époque, ce qui a permis de construire le Japon d’après-guerre. Tout ça, je pense, fait largement consensus au Japon. Mais ces dernières années sont, je trouve, une période particulièrement troublée.

Je dirais que nous vivons une époque houleuse, avec plusieurs guerres à travers le monde. Beaucoup de gens, aujourd’hui, au Japon, se demandent quelle position doit prendre leur pays. S’il peut ou non rester sur la dynamique qui est la sienne depuis l’après-guerre. Comment un pays qui a renoncé à faire la guerre peut-il survivre, quel chemin peut-il tracer dans un monde qui est lui-même plongé dans la guerre ?

Je crois que c’est une question que tous les Japonais se posent aujourd’hui. Moi, à travers mon travail de bande dessinée, j’essaie de chercher des réponses à explorer avec l’ensemble des lecteurs. C’était déjà mon ambition dans les années 80 avec « Silent Service », puis avec « Zipang », « Spirit of the Sun » et aujourd’hui « Ibuki ». En fait, je travaille sur ces séries avec quasiment le même état d’esprit depuis toutes ces années.

Vous avez dit un peu plus tôt que la bande-dessinée était un art et chaque art a ses spécificités. Par exemple, la musique a des notes. Quelles sont, pour vous, les spécificités de la bande-dessinée ? Ce qui fait qu’elle est un art à part entière qui ne peut pas être copié ou imité ?

©kawaguchikaiji ©mangacast

K. Kawaguchi : Il serait plus simple et plus rapide de vous le faire comprendre par le dessin. Le public saisirait immédiatement le propos. ( Mr. Kawaguchi s’approche d’une de ses planches ) La spécificité de la bande dessinée, c’est l’évolution qui est en jeu entre une case et la suivante. Par exemple, prenons une page tirée d’une série de baseball. Vous avez ici un batteur redoutable, et face à lui un lanceur et un receveur qui sont habituellement rivaux, mais qui, face à cet ennemi commun et terrible, vont collaborer dans l’espoir de vaincre.

Je ne sais pas si vous connaissez les règles du baseball, mais le lanceur et le receveur doivent se mettre d’accord sur le type de balle qui va être lancée de manière à essayer de tromper l’adversaire. Il y a toute une forme de communication non-verbale qui est en jeu, des signes par exemple, pour que les deux s’accordent. Ici on voit, d’une case à l’autre, les deux protagonistes et on comprend finalement qu’ils sont parvenus à une conclusion. Ils ont une stratégie. Le receveur est prêt. À la dernière case, il donne le signal qu’il est prêt à recevoir la balle.

Il y a 5 cases dans cette planche. Certaines sont plus grandes, d’autres plus petites. La bande dessinée consiste à composer cet équilibre. Il s’agit de savoir quelle composition va transmettre quel signal au lecteur, quel message, quelle information. Ce qui fait la force de la bande dessinée, c’est d’une part le dessin, bien entendu, et d’autre part la construction comme on l’a dit : le positionnement des cases et enfin le texte. Le texte peut être du dialogue prononcé par les personnages ou du monologue intérieur, des mots que le personnage ne va pas révéler à autrui. Ce sont les dessins et les mots qui nous servent à transmettre les émotions et le récit.

Je pense qu’il y a une dimension inconsciente dans la perception que le lecteur a des planches : la perception dynamique. Je pense que le lecteur perçoit un mouvement dans des images pourtant fixes. Nous-mêmes, dessinateurs de bandes dessinées, travaillons à la composition de ces récits dans l’objectif conscient que le lecteur parvienne à cette perception dynamique. C’est ce qui nous amène à opérer nos choix de positionnement, de découpage, de succession de cases.

En animation, le mouvement est présent factuellement. Les animateurs n’ont pas à chercher à reproduire indirectement l’impression de mouvement, puisque cette perception existe déjà complètement. Mais nous autres, en bande-dessinées, sommes obligés de tenir compte de cette contrainte, d’essayer de biaiser la perception du lecteur pour qu’il parvienne à cet aspect dynamique.

©kawaguchikaiji ©mangacast

Dans cette dernière case, en bas, vous voyez le receveur qui se positionne. Par ce positionnement, il envoie encore des informations pour indiquer quel type de balle il faut lui envoyer. Si vous aviez la page d’après, vous verriez que la case suivante montre le lanceur qui lance la balle. Cet enjeu dramatique de savoir s’ils vont réussir à vaincre leur ennemi va évidemment trouver son dénouement dans les pages suivantes. Ce qui nous intéresse, dans la construction de cette planche et de cette dernière case, c’est de créer un effet de suspense, une tension, où le lecteur se demande ce qui va arriver. Cette case vise à faire percevoir au lecteur l’élan du receveur. Là aussi, je pense que le lecteur perçoit de manière dynamique la façon dont le receveur se positionne.

Les dessinateurs qui créent une page de bande dessinée travaillent sur la composition en cases, la répartition des cases, l’aspect du dessin, l’intégration du texte. Par ces différents éléments, il y a une multitude de procédés qui visent tous à transmettre une intention, à déterminer comment on veut que le lecteur lise. Il y a toutes sortes d’arrangements, d’astuces. On discute beaucoup entre nous de ces questions d’intention, de guidage du regard. Comment orienter le regard du lecteur ? Ces procédés sont nombreux et peuvent être très différents d’un dessinateur à l’autre. Mais dans chaque page de bande dessinée, vous en trouvez par dizaines.

Y a-t-il une ou des œuvres qui vous ont marqué, que ce soit plus jeune ou récemment ? Que ce soit en bande dessinée ou sur tout autre support ?

©永島慎二/グループ・ゼロ

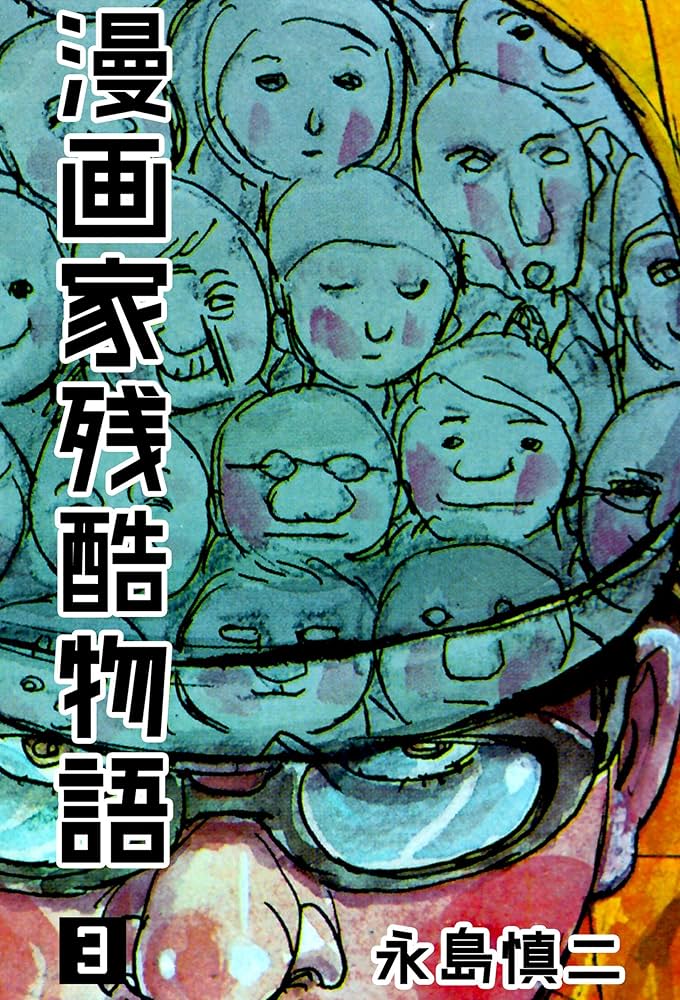

K. Kawaguchi : Je ne sais pas dans quelle mesure cet auteur est connu en-dehors du Japon mais quand j’étais adolescent, autour de 14-15 ans, j’ai découvert le dessinateur Shinji Nagashima. Son œuvre « Mangaka Zankoku Monogatari» est une suite de récits courts qui décrivent la vie d’un auteur de bande-dessinées. Ils dépeignent de manière presque documentaire les joies et les souffrances qui ponctuent la création d’une bande dessinée. C’est un récit qui m’a profondément marqué, à l’époque.

La différence, cruciale à mon sens, qui distinguait cette bande dessinée de tout ce qui existait au Japon à l’époque, c’est qu’on y voyait, de manière très concrète, ce qu’était le quotidien, d’un dessinateur de bandes dessinées. Pour nous jeunes garçons de province, éloignés des grandes villes, il y avait dans ce récit suffisamment de matière pour nourrir notre aspiration à devenir nous-mêmes dessinateurs. Lorsque je me suis retrouvé à Tokyo avec des gens de ma génération, élevés eux aussi à la campagne puis devenus dessinateurs, nous avons fait connaissance, essayé de découvrir nos parcours respectifs et ce qui nous avait poussés vers cette carrière. Eh bien il se trouvait que, garçons comme filles, beaucoup d’entre nous avaient lu « Mangaka Zankoku Monogatari».

©kawaguchikaiji

Vous êtes né en 1948, ce qui fait de vous un enfant de l’après-guerre. À travers le monde, cette identité peut prendre plusieurs formes. Pensez-vous que cela a eu un impact important dans votre travail et votre représentation du monde ?

K. Kawaguchi : Comme vous l’avez dit, je suis né en 1948, soit 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je suis né dans une région qui s’appelle Onomichi, dans le département de Hiroshima. Il se trouve que la petite ville où je suis né n’avait pas été détruite pendant la guerre, n’avait pas fait l’objet de bombardements. Mais tout autour de nous, de très nombreuses villes et villages avaient été rasés, bombardés. C’est là que j’ai grandi, de 1948 jusqu’aux années d’école primaire, puis collège, puis lycée. En somme, des années 50 aux années 60.

Jusqu’à cette période, il y avait de très nombreuses traces de la guerre, visibles autour de nous. Les plus marquantes, pour nous, enfants, c’était l’état d’esprit qu’avait gardé la génération de nos parents, qui elle avait vécu cette guerre. La plupart des adultes autour de nous étaient réticents à parler de cette époque, de cette réalité. Cependant, il régnait un état d’esprit très perceptible et communément partagé, vraiment unanime : on sentait à quel point ils avaient été excédés par la guerre, il y avait un rejet atavique. Les gens ne voulaient plus que ça puisse se reproduire, jamais. Le fait même que ce rejet ne passe pas par le discours, par la parole, nous frappait, nous enfants, d’autant plus fort.

Le silence rendait ce sujet confus d’autant plus terrifiant. Cette terreur était impossible à laisser comme telle, à gérer de manière inconsciente ou non-dite. Paradoxalement, moi, c’est ce sentiment-là, cette terreur, qui m’a amené à vouloir, encore enfant, me renseigner, à chercher des informations sur la guerre. Comme une façon de se libérer de cette peur. J’espérais trouver, dans le cours des événements, des raisons objectives de pourquoi le Japon avait choisi ce chemin. Je me suis lancé dans cet effort de recherches, de compréhension, pour essayer de trouver une forme de soulagement, une forme d’apaisement.

Aujourd’hui, on en parlait tout à l’heure, je pense que beaucoup de gens essaient de toutes leurs forces de comprendre comment se positionner face à la situation dans laquelle se trouve le Japon. C’est ce dont traite la bande dessinée sur laquelle je travaille actuellement. Je dirais que cet état d’esprit qui était le mien dans mon enfance, lorsque j’essayais de trouver les clés de compréhension, est celui qui m’anime aujourd’hui, dans le travail de ce récit qui est en cours. Il y a très peu de différences entre ces deux états d’esprit.

Dernière question, plus légère. Laquelle de vos œuvres, représentative de votre travail ou ayant simplement votre préférence, aimeriez-vous voir sortir en France ?

©kawaguchikaiji

K. Kawaguchi : Je ne sais pas si c’est une bonne chose de vous répondre là, mais si je devais choisir un titre ce serait « The Silent Service ». En ce moment, cette œuvre qui remonte à la fin des années 80-début des années 90, fait l’objet d’une adaptation audiovisuelle par la société Amazon Prime, une société de capitaux américains. Elle est adaptée, depuis l’an dernier et jusqu’à l’an prochain, sous la forme de films et de feuilletons, pour une diffusion sur la plateforme. Cette adaptation est prévue pour couvrir la totalité du récit.

La série compte 32 volumes en bandes dessinées, c’est de grande envergure. Je suis avec attention ce projet et je vois bien, avec le premier film sorti l’an dernier, les différences formelles entre bande dessinée et cinéma en prise de vues réelles. Je trouve que les deux sont intéressants. Chaque registre a son propre intérêt et je suis curieux de voir ce récit mis en images, avec des acteurs, jusqu’au bout. Mon souhait serait qu’en France, en Europe, cette bande dessinée puisse être lue avant ou en parallèle de cette adaptation. Et surtout lue jusqu’au bout.

Merci beaucoup pour cette entrevue, M. Kawaguchi

Remerciement à toute l’équipe du MEMA et à Mr Nguyên pour l’interprétation.

Laissez votre commentaire